晋图特藏 | 一张毛泽东题词的军校毕业证和“红埔”军校那些事

下面给大家展示的是晋图特藏的一张“晋冀鲁豫军区军政大学”毕业证。

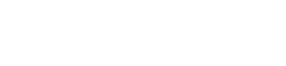

“晋冀鲁豫军区军政大学”毕业证书

左面是毛泽东题词:“勇敢、坚定、沉着。向斗争中学习。为民族解放事业随时准备牺牲自己的一切!”。右面是编号为“No.308”的持证人信息:“晋冀鲁豫军区军政大学第一期第一大队第四中队学员王雲岑学习期满,经本校考察学习成绩尚属合格,准予毕业,特发给毕业证书”字样,并钤有官印。落款是校长兼政委滕代远及副校长徐深吉、周思诚的钤印,发证时间为一九四七年四月十七日。这张毕业证是解放战争时期中国共产党在晋冀鲁豫军区创办的最高军队院校的一个见证。

中国共产党在新民主主义革命时期自主创办的军队院校经历了土地革命时期、抗日战争时期和人民解放战争时期三个阶段。“晋冀鲁豫军区军政大学”的创办,其历史渊源和传承基因可以追溯到土地革命战争时期的“红埔”军校。

毛泽东点将办“红埔”

1927年,第一次国内革命战争(亦称之为“国民革命”或“大革命”)失败后,中国共产党创建了自己独立的武装组织——中国工农红军。

由于红军多是贫困工农子弟,文化低、不懂军事知识和技术,再加上红军中党组织存在着单纯军事观点、极端民主化、流寇思想、盲动主义残余等各种错误思想等种种原因,严重影响红军的建设和战斗力。

为了加强红军建设,提高部队战斗力,有力开展武装斗争,创建和保卫苏区,共产党和红军各级组织不仅在部队举办了随营学校、教导队或训练班,加强对红军官兵的日常教育,而且还创建了一批培养革命军政干部的“正规”学校。其中,“红埔”军校的创办,标志着红军院校建设开始向较为正规化的方向发展。

1931年9月,红军第三次反“围剿”胜利后,中央革命根据地形成。毛泽东找何长工(红八军军长)、邓萍(红五军军长)谈办军校的事。毛泽东说:“我们决心下点本钱,调你们两个军长和四个师长,还有十几个团长和政委来办个学校。

北伐时(国民党)有个‘黄埔’,我们要办个‘红埔’,开办个培养干部的基地。新旧军阀们很懂得有权必有军,有军必治校这个道理。我们是人民的军队,为了战胜反动派,也要学会办校治军,培养自己的建军人才。”

此次谈话后不久,何长工、邓萍便到瑞金开始进行建校筹备工作。1931年秋,中央军事政治学校成立。该校是以红军一、三军团随营学校为基础合编组成,是红军随营学校向“正规化”过渡的中央红军学校,也是红军第一所培养军事、政治、特科技术指挥人才的学科相对齐全的综合性学校,被中央革命根据地的军民称为“红埔”军校。

学校根据当时战争的实际情况,把政治教育、军事训练、文化学习有机地结合起来,办得灵活机动、有声有色。时任中央军委书记的周恩来于1931年视察学校时曾称赞说:这所学校可以与当年的“黄埔”军校相媲美,有这么好的学校培训干部,我们的腰杆子就更硬了。

1932年夏,中央军事政治学校更名为中国工农红军学校,简称红军学校或红校。为了大量开展红军学校教育,提高红军素养,红校在湘鄂西、湘赣、川陕等各战略苏区还设有多个分校。

红校培养了数以万计的学员,成为驰骋疆场的骁勇战将和治军有方治校有力的红军骨干。红校在红军和根据地中颇负盛名,在红军革命化、正规化建设中起到应有的作用,为红军建设做出了重大贡献。

中国工农红军学校第四分校校址(湖南)

1933年冬,全国红军迅速发展到30余万人,中央军委鉴于红校规模太大,也为了加快培养红军各级干部与专门人才,决定将红校扩编为五所学校,即中国工农红军大学、红军第一步兵学校、红军第二步兵学校、红军特科学校、游击队干部学校。“红校”的分编,标志着人民军队的院校教育形成了初、中、高级培训体系。

“红大”——红埔”军校的壮大

中国工农红军大学,简称红军大学或“红大”。它是以中国工农红军学校的上级干部队和高级班为基础成立起来的,是培养红军高中级人才的基地,是土地革命战争时期红军的最高学府,标志着我党的军校工作又有了新发展。

瑞金中国工农红军大学校舍

红军大学的教学继承和发扬了工农红军学校时的优良传统,坚持着重阶级教育与党性锻炼,理论联系实际,前方与后方相结合的原则。

学校开设有学习马列主义基本理论知识、共产党的纲领和政策、革命的形势与任务为内容的课程,以提高学员的阶级觉悟和政治理论水平,确立革命人生观,能自觉为革命英勇奋斗。

在军事教育训练上,红军大学在吸收中外有益经验的同时,着重总结自己的实际经验进行教学。学校经常派人参加前线战斗,及时收集前线作战新经验,充实教学内容。有时前线军队干部有伤亡,学校就派学员去暂时代职,直到战斗结束,新干部来接替为止。

学校设有专职的文化教员,有自编的学文化教材,有俱乐部,帮助学员识字,提高文化水平。

学校还办有《红校生活》《红色战场》等刊物,活跃大家的思想。学校俱乐部每星期举行一次文娱晚会,演出话剧、歌咏,平时经常组织球赛,每隔一定时间还组织军事体育运动会。学校生活绚丽多彩,很有生气。

红军大学在中央苏区开办了三期,为红军输送了大批德才兼备的军政指挥人员。他们许多人在战争年代成为无产阶级革命家或统率千军万马的高级将领,在新中国成为党、国家和军队领导人。这座革命的大熔炉,在中国革命史上留下了极为重要的光辉一页。

长征时,红军大学编入中共中央军委干部团随军到达陕北,揭开了军队教育的新篇章。

“抗大”——中共中央在延安创办的最高军事学府

抗日战争爆发后,中国共产党为了培养大量干部去发动和领导群众,组织人民抗日武装,开展敌后游击战争,建立抗日根据地,陆续创建了各种干部学校。其中,中国人民抗日军事政治大学(简称“抗大”),是中共中央在延安创办的一所名扬中外的最高军事学府。

“中国人民抗日军政大学”校门

抗大的前身即是土地革命战争时期的中国工农红军大学。1936年2月,中央红军干部团部分师生同陕甘宁红军军政学校合并,在瓦窑堡成立了西北抗日红军大学。同年6月,又在西北抗日红军大学基础上扩建为中国人民抗日红军大学(后移至保安)。1937年1月,红军大学又更名为中国人民抗日军事政治大学,并将校部迁至延安。

抗大继承和发展了红大的“少而精”“理论与实际并重”等教学原则,提出了“坚定正确的政治方向,艰苦奋斗的工作作风,机动灵活的战略战术”的教育方针,积淀并营造了“团结、紧张、严肃、活泼”的优良校风,有力促进了教学质量的提高,亦标志着我党军校工作已日臻成熟,在严酷的战争环境中,铸就了不怕困难、艰苦奋斗、勇于牺牲和奉献的伟大的抗大精神。

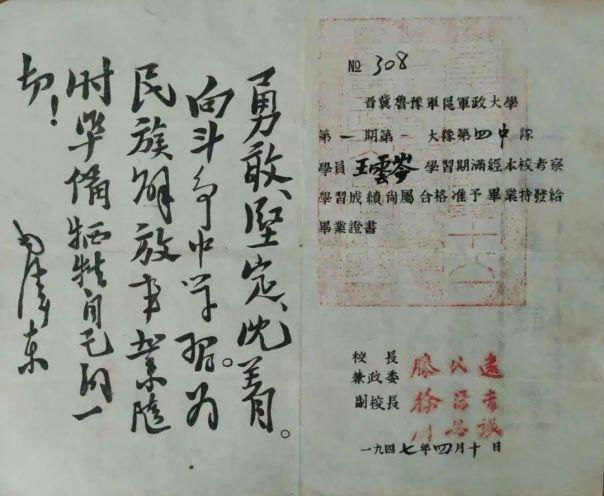

“抗大”招生简章(1937.1)

抗大总校办学9年,共举办了8期,培养学员计有29072人。随着抗日根据地的扩大和八路军、新四军抗日武装的发展,需要培养更多的军事政治干部去开辟新根据地和组织新武装。为此,抗大总校在各根据地先后创办了10多所分校,抗大的办学经验和优良传统随着抗大分校的创办也传播到了各抗日根据地。

抗大总校与各分校共培训了十多万名抗日军政干部,被誉为“革命干部的熔炉”,为夺取抗日战争的胜利,奠定了坚实的人才基础,为中国革命作出了不可磨灭的贡献。

“军大”——进入大军校建设阶段

抗日战争胜利后,中国共产党为适应人民解放战争的形势需要,以原“抗大”为基础,在各大解放区创办新的军事政治大学(简称“军大”),担负训练和培养新干部的任务,抗大的办学经验和优良传统也传播到了各军政大学及至各相关院校。

“晋冀鲁豫军区军政大学”是1945年10月由“抗大”总校干部大队(驻河北沙县浆水镇)和太行分校(驻河北涉县)、太岳分校(驻山西沁水县)合并组建而成的一所军事政治干部学校。学校初期设在山西长治,刘伯承任第一任校长兼政治委员。之后,由腾代远接任校长兼政委。学校副校长为徐深吉、周思诚。

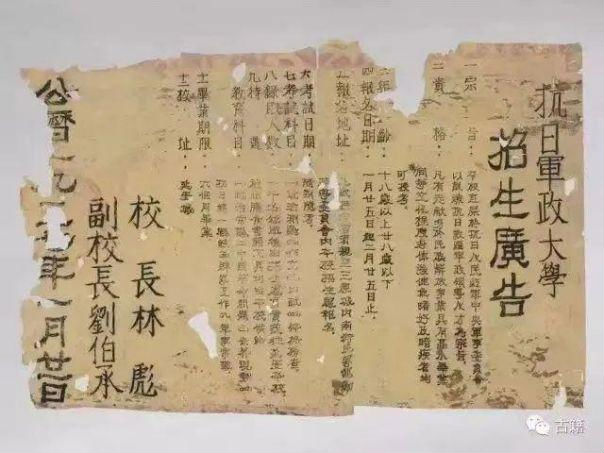

“晋冀鲁豫军区军政大学”太岳分校第三队第一期毕业全体同学摄影留念

晋冀鲁豫军区军政大学是“按毛主席为抗大总校制定的校训和方针办”“坚持教学结合实际,学校结合社会……要求教员要教学员学会掌握战争和生产的知识和技能,培养青年的革命上进心和社会责任感,使广大学员人人愿意把自己当成一名战士或一个普通劳动者”。

其宗旨是“培养革命青年,造就人民解放军军政干部”,是中共中央华北局培养中原、华北人民解放军各级指挥员的重要基地。

“华北军政大学”校门旧址

1948年4月,随着全国规模战略反攻的开始,华北各战场及至全国需要大批高中级指挥人才,为此中共中央和中央军委决定成立华北军事政治大学(简称“华北军政大学”)。1948年5月,晋冀鲁豫军区军政大学、陆军中学、青年教导团和晋察冀军区军政干部学校、步兵学校合并组建为华北军政大学,校址在石家庄,叶剑英任校长兼政委。

华北军政大学的创办,标志着华北地区军事院校的建设开始进入“大军校”建设的新阶段,并向现代化正规化建设发展。

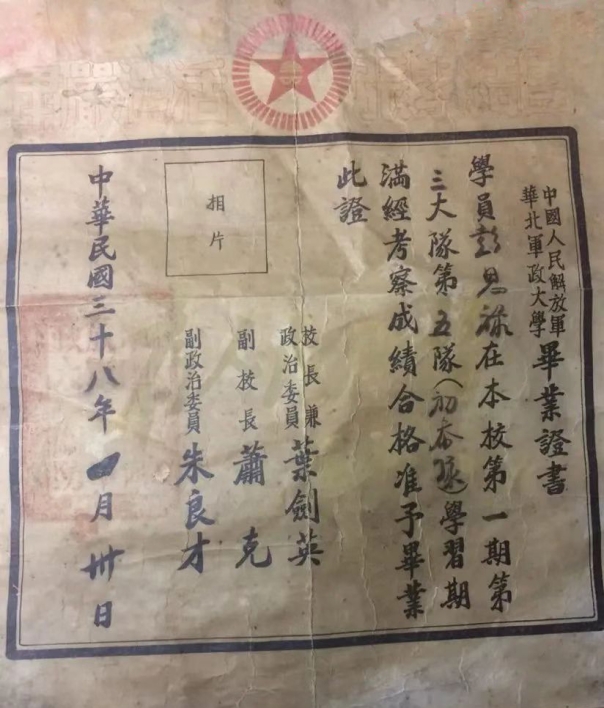

“中国人民解放军华北军政大学”毕业证书(1949.1)

1950年9月,为适应全军整编和正规化建设需要,华北军政大学改编为华北陆军军官学校,后改称中国人民解放军第六高级步兵学校。其它解放区还创办了“东北军政大学”“华中军政大学”“华东军政大学”等军事政治大学。各个解放区培养的干部和技术力量直接提高了解放军的军事战斗力,推动了解放战争的胜利进程,并为新中国的军事院校建设奠定了坚实基础。

“革命熔炉育英才”,从“红埔”“抗大”到“军大”,一个时代军队院校艰难而辉煌的历史印迹及其蕴含着的不朽红色精神,值得后人永远铭记和学习。

参考文献

1. 《中国革命根据地教育史》(三卷),董纯才主编,教育科学出版社1991-1993年出版;

2. 《中国革命根据地教育史》(上中下),陈桂生著,华东师范大学出版社2015-2016年出版;

3. 《中国军事院校发展史》,袁伟、张卓主编,国防大学出版社2001年出版;

4. 《“中国军校之父”刘伯承与晋冀鲁豫军政大学》,魏纯武,——北国风光文艺号,2019-12-14。