晋图夜读 | 因为她,山西古建筑惊艳了世界

001期

|撰文/播讲 李欣洁|

1937年6月,仲夏的炎光炙烤着千沟万壑的黄土高原。山西省五台县境内,有一行人正翻山越岭,蹒跚前进。山中气候凉爽,道路却极其艰险。山路崎岖坑洼,沿着陡峭的山崖盘旋,连骡马都吓得不肯多踏一步。这队人看上去都是文弱书生的模样,面对环境险恶却毫无退缩之意。他们卸下行李牵起骡马,相互扶携慢慢前行。一行人的领队正是当时中国建筑学界的翘楚,梁思成和林徽因夫妇,同行者另有莫宗江、纪玉堂,均为当时营造学社成员。他们此行的目的,是要去探寻一座目前只在古籍壁画中出现过的建筑——佛光寺。

虽是寻寺,却不为拜佛。林徽因和梁思成很早以前就决定,要对中国古代建筑进行系统全面的研究。他们从华北地区辐射开去,立志尽最大努力,将散落在荒郊村野的古建明珠一一收录在目,编著成第一部中国建筑目录。

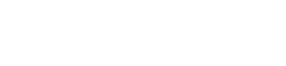

从1932年开始,梁、林夫妇就开始进行对古建筑的实地考察。到1937年时,他们的足迹已遍及137个县市,亲自测绘1823座古建筑。然而除了初期调查的蓟县独乐寺、应县木塔等宋辽时期的建筑,他们再没有发现年代更早的木结构建筑。当时的日本学者曾经断言:“在中国大地上已经没有唐朝及其以前的木结构建筑,想去看唐代的木构建筑只能去日本的京都、奈良。”林徽因和梁思成没有放弃。他们不信这泱泱中华大地,留不下盛唐的辉煌遗迹。偶然一次,梁思成翻阅画册《敦煌石窟图录》时发现一幅唐代壁画,里面绘制了佛教圣地五台山的全景,其中一座叫“大佛光寺”的庙宇引起他们的注意。根据壁画标注和史料记载,大佛光寺地处五台山外围,始建于北魏,唐武宗灭佛时被毁,十二年后重建,是一座完整的唐代建筑。

《敦煌石窟目录》中标注的大佛光寺

夫妇二人为此发现兴奋不已,迫不及待地想去证实。不过随即也担心,这座寺庙地处偏僻,历经一千多年的风刀霜剑,又无人修葺保养,未必能存留至今。万一历经艰辛到达目的地,却只剩断壁残垣,或者早被夷为平地,满怀憧憬岂不落空。

彼时,战争的阴云已经笼罩在中国大地上。林徽因自幼体弱,肺疾常发。梁思成由于多年前的车祸,给腿部、腰部造成严重后遗症。如此境况下,为了一个不确定是否存在的寺庙劳心劳力,纵使是健壮之人也未免迟疑。终,出于对古建筑发自内心的热爱以及知识分子的使命感,夫妇二人还是决定去五台山实地探察,碰碰运气。

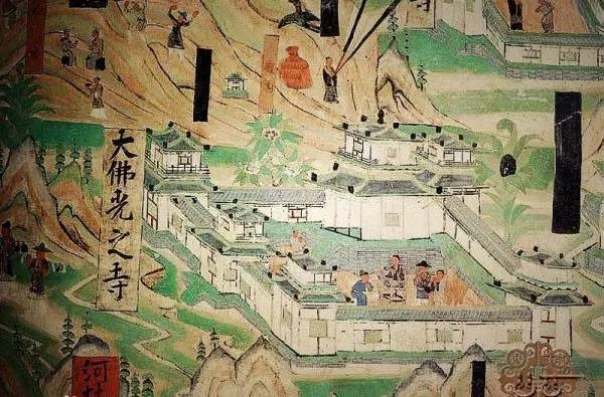

当他们终于到达五台县豆村,已是斜阳晚照。倦鸟归巢,树木剪影幢幢。众人四下瞭望,既兴奋又紧张。忽然,在远处一片高坡上,见一座古寺峨然屹立,古拙的建筑在黄昏中愈显雄浑庄严。余晖勾勒出它苍劲的轮廓,灿然似佛光万丈。只见它斗拱雄大,出檐深远,犹如大鹏展翅搏击长空。这是唐代时期建筑的精髓特征,只远远一望,林徽因他们便知道,一路上的无数艰辛,在这一刻都值了。佛光寺主殿东大殿是唐代保存至今的唯一一座宫廷式建筑,历经千年风霜,遭遇天灾战乱,它依然以雍容的盛唐之姿,静默矗立在荒野之地,支撑着中华千载文明的骨骼。

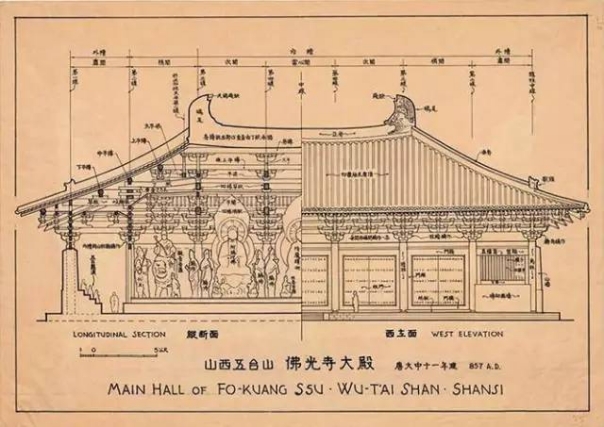

经过连续数日的探察、测绘,林徽因和梁思成他们确定,这座大殿建于唐宣宗大中十一年,即公元857年。殿内有捐资建筑者宁公遇夫人塑像,以及各种唐代壁画、书法、彩塑,是他们历年搜寻考察中唯一一座唐代木质结构建筑,更是独一无二的建筑孤例。

这一年,林徽因33岁,梁思成36岁。

“那高大的殿门顿时就给我们打开了。里面宽有七跨,在昏暗中显得更加辉煌无比。在一个很大的平台上,有一尊菩萨的坐像,他的侍者们环他而立,犹如一座仙林。”

——梁思成

“我真想在这里也为自己塑一个雕像,让自己也陪伴这位虔诚的唐代大德仕女,在这肃穆寂静中盘腿坐上一千年。”

—— 林徽因

佛光寺东大殿

梁思成手绘东大殿

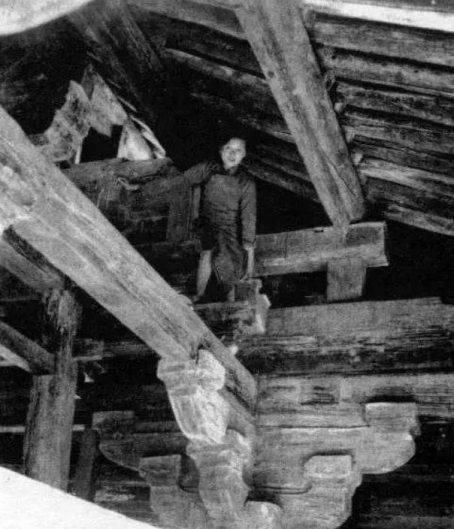

考察古建的过程听上去仿佛充满诗情画意,实则有常人难以想象的艰辛。在中国当时物资匮乏、科技落后的条件下,林徽因和梁思成却要求,必须以最现代的标准去测绘,才能使中国的建筑记录达到世界前端的水平。过险路,踩泥泞,住茅屋,吃米糊,这早已不算什么。常常为了精准测绘,他们冒着受伤甚至殒命的风险,攀登在年久失修的横梁或高塔上,除了简陋的绳索,没有任何保护措施。

他们在黑暗的藻井中摸索。积存了千万年的尘土被翻动,弥漫四周令人窒息。尘土中往往堆积着数不清的动物尸体。蝙蝠、老鼠在身边四窜。臭虫、跳蚤钻入衣服,咬出奇痒的红疹。这情景想想都令人毛骨悚然。更何况,它不是经历一次就结束,而是没有止境。只要还有下一个地点,就有无法预料的险境。1930年到1945年之间,林徽因与梁思成并肩同行,忍受病痛折磨,躲过枪林弹雨,先后走遍中国15个省,两百多个县,考察测绘古建筑和文物达两千余处。他们在兵荒马乱的年代里四处奔波,争分夺秒地抢救古建筑。佛光寺的发现,只是其中一段平常的经历。

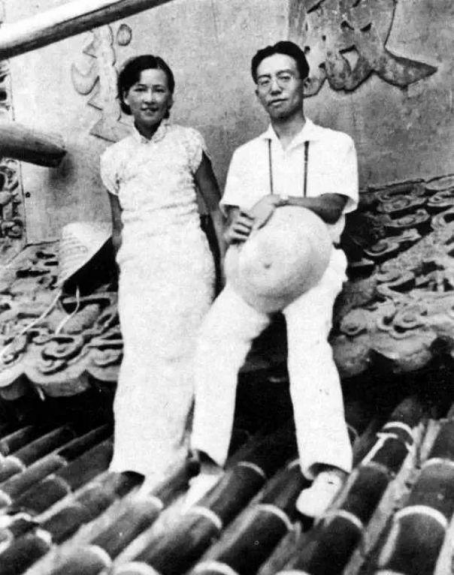

林徽因、梁思成夫妇在山西考察

后世之人提到林徽因,多半会在脑海中浮现出一个大家闺秀、蹙眉深坐的形象。更有好事者,津津乐道于她的绯闻八卦,对她的才华只字不提。流言蜚语满足了人们对才子佳人的戏说想象,却掩盖了这位传奇女子独特的光芒。走出深宅大户的林徽因完全颠覆了旧时传统妇女的形象。她拥有坚定的信念和令人惊叹的毅力,不畏道路艰险,也从不抱怨环境恶劣。吃米糊,有一口咸菜便是美味。走山村,看一抹夕阳也是诗意。她与朋友的书信往来中,每每提到外出考察,总是用浪漫的语言讲述沿途景致,很少发牢骚抱怨。至于工作的艰辛和危险,几乎只字不提,或是用调皮幽默的语气一笔带过,云淡风轻。

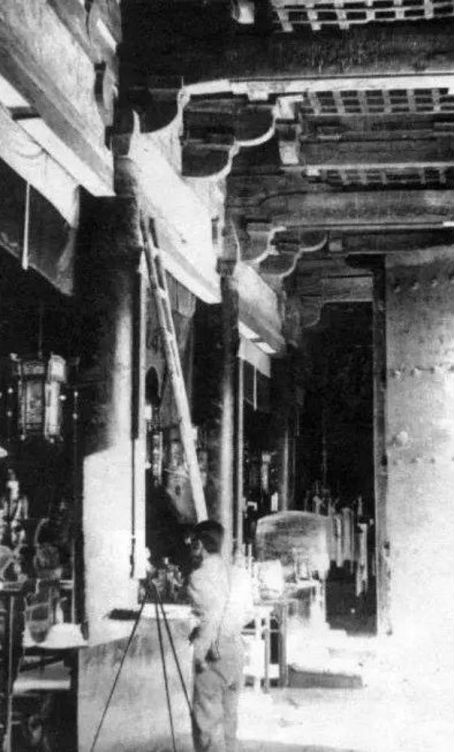

林徽音考证横梁上的文字

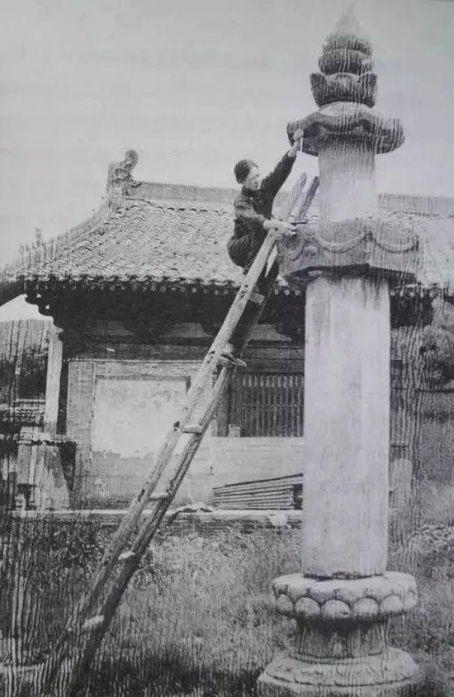

林徽因测量佛光寺经幢

林徽因一丝不苟测量绘图的身影,留在黑白的影像资料中。难以想象这是一位生活在20世纪30年代的中国女性。这位身着旧式旗袍、戴着斗笠的女性,没有被身份或性别束缚,她不在乎旁人的流言蜚语,也不在意烈日寒风对她容颜的损害,更忘记自己是一个有陈年肺疾的人,就这样徒手攀上一座座古塔和屋梁。她的眼神总是闪着富有生机的光芒,唤醒沉睡的古建筑,安抚孤独的遗迹。

人们常以为建筑,不过是盖几栋楼宇,不值得费工夫做研究。在梁、林二人看来,建筑“是文化的记录者,是历史的反照镜”。老百姓的生存基础,不外乎衣食住行,建筑代表“住”,直接反应一时一地的生活方式。中国是一个拥有千年文明的广袤国度,建筑物的总体特征会随着朝代更迭、文化融合、地域气候等因素不断发生变化。这些建筑物的存在,是中国悠久历史的见证者,是中华文明的碑拓。

1955年4月1日,缠绵病榻多年的林徽因,最终与世长辞。4月3日,她的追悼会在北京市金鱼胡同贤良寺举行。在众多挽联中,其中一幅格外引人注目,成为她此生的注脚:“一身诗意千寻瀑,万古人间四月天。”梁思成为她亲自设计了墓碑。她一生有过许多作品,写诗文、戏剧、小说,设计国徽、改造传统景泰蓝、参与设计人民英雄纪念碑……每一样都可青史留名。墓碑上仅刻有七个字:建筑师林徽因墓。她毕生所求。

推荐书籍

书名:《林徽因传》

著者:张清平

出版社:中华书局

索书号:K826.16=71/62

馆藏地点:社科图书第四阅览室